| 책 소개 |

길을 걷다 어느 길모퉁이에서 우연히 오래된 집 한 채를 만나면 누가 지었을지, 누가 살았을지 문득 궁금해진다. 그렇게 한참 동안 집 앞을 떠나지 못하고 서성이는 이를 위해 집은 그제[야 “흠흠, 우리 주인은 말이지….” 하며 오랫동안 가슴에 묻어두었던 이야기를 꺼내놓는다.

작가는 책에서 “나는 낯모르는 이가 살아온 집의 이야기를 듣고 싶었다. 그들이 선택했던 삶의 항로를 구체적이고 상세하게 듣고 싶었다. 그 이야기가 우리 시대의 《나목》이 되고 《그 남자네 집》이 될지도 모를 일이다. 집을 보고 난 후, 우리 모두의 집은 이 시대를 채우는 귀중한 유산이라는 걸 확신할 수 있었다”고 말한다.

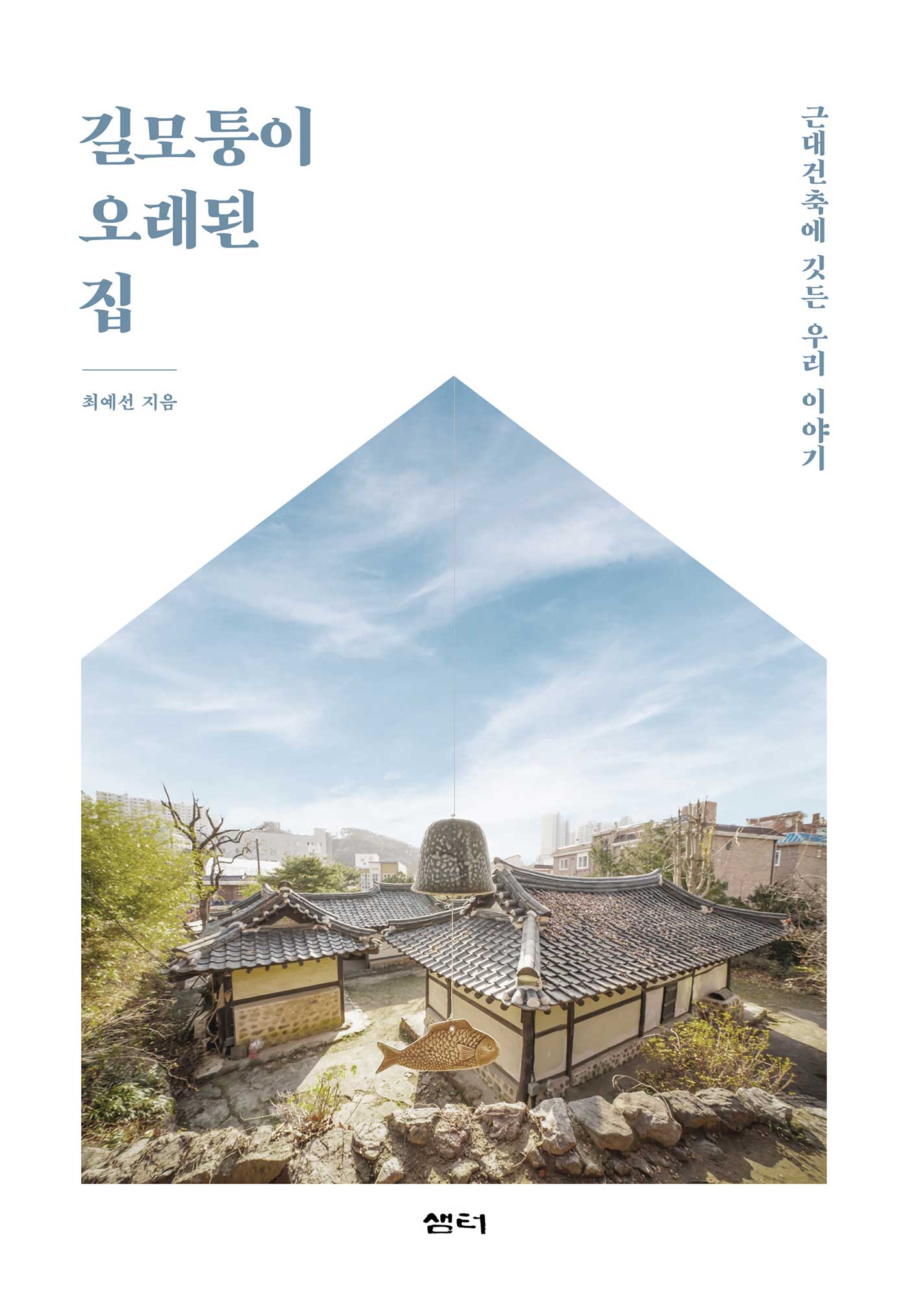

《길모퉁이 오래된 집》은 이처럼 오랜 세월을 견뎌온 전국 31곳의 근대건축과 그곳에 살았던 사람들의 이야기를 찾아 기록한 작가 최예선의 인문 에세이다. 오래 전 건축가 남편과 함께 떠났던 프랑스 유학시절 백 년 넘는 건물에서 별 탈 없이 살아본 뒤 오래된 집이 불편하고 쓸모없다는 보편적 생각에 의문을 가졌던 작가는 이후 우리의 근대건축은 어떠했는지 직접 찾아가서 취재하고 기록하기 시작했고 근대라는 특별한 시기에 세워진 옛 건물들에서 그 이면의 이야기를 찾아내 총 320페이지 분량에 170여 장의 사진과 함께 살뜰히 담아냈다.

전국 31개 근대건축에 깃든 ‘사람의 이야기’

《길모퉁이 오래된 집》은 총 4개의 챕터로 구성되어 있다.

1부는 서울 성북동 최순우 옛집과 소설가 박종화의 평창동 고택, 애국지사 김구 선생의 마지막을 지켜본 경교장, 일제강점기 ‘조선의 건축왕’이라 불리던 정세권에 의해 개발된 가회동 ? 익선동의 한옥마을 같은 서울의 근대건축물이 등장시켜 즐거운 인문 답사의 첫걸음을 인도한다. 작가에 의하면 우리가 아는 한옥의 이미지는 대부분 전통적인 조선한옥이 아니라 1920년대부터 시작된 새로운 형태의 개량한옥에서 비롯되었다. 작가는 일제강점기, 몰려드는 인구를 감당하기 위해 서울에서 더 빨리, 더 많은 집을 필요로 하던 시절로 돌아가 집 구조나 건축양식의 변화가 달라진 생활방식에서 비롯되었음을 설명한다.

“이때 한옥은 흥미로운 변화를 맞게 된다. 격자형 필지에 딱 맞게 지으려면 안채를 ㄱ자 형으로 배치하고 사랑채를 없애는 대신 문간채를 도로에 면하도록 했다. 이렇게 하면 네모난 마당과 함께 세를 줄 분리된 공간이 생긴다(중략). 방이 많을수록 분양에 도움이 되었다. 부엌 위는 낮은 다락과 찬방 등을 두어 수납에 신경 썼다. 집은 남향을 선호했고, 유리문을 달아 추운 겨울을 견뎠다. 전통의 주거양식이 그대로 담겨있으면서도 변화된 도시의 삶에 어울리게 세심하게 조율된 이런 집을 ‘도시형 한옥’이라고 부른다.”

2부에서는 평생을 소록도 한센병 환자들을 돌보는 일에 헌신했던 두 오스트리아 간호사 마가렛과 마리안느가 머물던 집, 사위인 김지하 시인이 투옥된 후 시댁인 원주로 내려간 딸과 손주를 가까이서 돌보기 위해 이사까지 감행했던 소설가 박경리의 집, 화가의 소탈한 성품을 빼닮은 용인 장욱진 가옥, 부동산 개발논리에 밀려 안타깝게 허물어진 음악가 채동선 가옥 등 집에 깃든 시대의 희로애락이 담담하게 펼쳐진다.

3부에서는 누군가의 아픈 마음을 어루만져주던 치유의 공간이 소환된다. 학병에 끌려간 윤동주의 시 원고를 몰래 숨겨두었던 광양 정병욱 가옥, 염부들의 땀과 눈물의 흔적인 인천 소래포구 소금창고, 눈 밝은 독지가의 애정으로 되살아난 인천 대화조 사무소, 식민지 청년 의사의 애환이 서린 군산 이영춘 가옥, 3대에 이어 다른 이의 손길로 재건될 수 있었던 진천 덕산양조장 등 저마다의 사연과 의미를 좇는 발걸음이 한결 가볍다.

4부에서는 오래도록 마음이 머물고 싶은 집에 관한 이야기들이 펼쳐진다. 일제강점기 고등어 떼를 찾아왔다가 구룡포에 정착해 살았던 오카야마현과 가가와현의 어민들, 한국전쟁 피난민들이 무덤 위에 지은 판잣집으로 시작됐던 부산 아미동과 감천동의 문화마을, 철도원들의 애환을 기억하는 대전 소제동의 철도관사촌, 건축가 김중업이 살았던 서울 장위동 건축문화의 집 등은 책을 덮고 난 뒤에도 진한 여운과 감동을 남긴다.

사람은 집을 닮고, 집은 사람을 닮는다

낡음의 흔적을 가릴 순 없지만 오래된 집들은 그 자체만으로도 아름답다. 가만히 눈을 맞추고 두 번 세 번 들여다보면 집들은 비로소 생경하고 기이한 것들을 꺼내 보인다. 누군가에겐 날카롭고 아픈 기억일 수 있고, 또 누군가에겐 오랫동안 방치해둔 곪은 상처일 수도 있다. 그렇게 우리 곁의 오래된 근대건축물은 역사의 비극을 껴안고 살아가는 사람들, 되돌릴 수 없는 선택으로 시간의 저편으로 사라진 사람들의 이야기를 품은 채 사람과 함께 늙어간다.

“그 사연이 좋건 나쁘건 이상하건, 삶의 모양이 각인된 집은 그 자체로 역사의 한 장면이었습니다. 마음에 깊이 남은 집들을 《길모퉁이 오래된 집》이라는 제목으로 모아보았습니다. 언제든 마음만 먹으면 가볼 수 있는 가까운 곳에서 시대의 기쁨과 슬픔을 품고 서있는 집들이지만 그 가치를 명쾌하게 말하지 못했던 근대 시기의 건축물들입니다.

평범한 사람이 살아온 집들이 대부분입니다. 지금 이 집들은 변화와 위기에 있기도 합니다. 많은 사람들이 애써서 가꾸어온 집들, 사라질 위기에 처한 집들, 고치고 복원했지만 그전만 같지 않은 집들…. 그 오래된 집들의 안부를 묻고 싶었습니다.” - (작가 서문 중에서)

사람이 집을 닮듯, 집도 사람을 닮는다. 집을 둘러보면 그 집 주인들이 취향과 가치관, 시대의 변화와 한 생애가 걸어온 삶의 발자취를 짐작할 수 있다. 세월의 부침 속에 존재마저 잊히고 있던 길모퉁이 오래된 집들은 이처럼 애써 귀 기울이는 사람에게만 자신의 기억에 남은 옛 주인의 이야기를 들려줄 것이다. 봉인된 시간을 가만히 어루만지면 비로소 저 멀리 ‘길모퉁이 오래된 집’이 눈에 보인다.