“평범한 물건은 어떻게 철학을 선물하는가.”

마음의 사건, 너머의 쓸모

‘사事+물物’에 관한 상상 그 이상의 이야기!

문학평론가이자 작가, 동시에 실천하는 ‘러닝디자이너’ 함돈균의 산문 『사물의 철학』을 난다에서 다시 펴낸다. 2013년부터 매일경제에 연재했던 칼럼에 기반해 2015년 처음 엮어내었던 책을 2023년 지금의 감각으로 새로이 보태고 예리하게 다듬어낸 전면 개정판이다. 우리 일상 속 사물들의 면면을 살펴보고 무엇보다 그 외피를 열어 안으로 들어가는 책이다. 일상의 이름들을 위한 사전처럼, 사물의 목소리로 쓴 일기처럼, 새로운 생각을 촉발하는 단상처럼, 모로 읽어도 수시로 읽어도 절로 열리는 책이라 하겠다.

『사물의 철학』은 ‘시간’에 관한 철학 에세이 『순간의 철학』(2021)과 동시에 기획하고 집필했던 시리즈이기도 하다. 신문에 처음 연재된 때로부터 꼭 10년 만에 형제 격이라 할 두 책이 나란해졌다. 『순간의 철학』에서 보이지 않는 순간의 의미를 고찰하며 추상의 철학에 도전했다면, 이 책에서는 닿을 수 있고 손에 잡히는 우리 곁의 사물, 지극히 평범하여 범상히 지나치게 되는 물질의 진짜 ‘속내’로 깊이 들어가본다.

*

보르헤스의 짧은 소설 「알레프」는 아주 작고 신비한 구슬에 관한 이야기다. 그 구슬에는 세계의 모든 광경이 겹치지도 않고 축소되지도 않은 채 깃들어 있다. 하나이면서 모든 것을 담고 있는 그 구슬은 한 각도에서 세계의 모든 시각을 엿볼 수 있는 만화경이다. 신적인 눈의 비유일 수도, 한 떨기 꽃에서 우주를 본다는 불교의 화엄(華嚴) 같은 것일 수도 있다. 비평적 글쓰기로서 ‘시적인 것’에 관해 늘 생각하며 사는 나에게 그 구슬은 어떤 시적 순간에 관한 이미지이기도 했다. 비평적 태도에는 논리가 결부될 수밖에 없지만, 지성의 논리로는 닿을 수 없는 사물의 신비와 조우할 수 없다면 비평은 메마른 합리주의에 국한되고 만다. 그것은 시뿐만 아니라 사물에서도 마찬가지다. 벤야민이 보여주었던 태도처럼 비평가에게 시의 신비와 사물의 신비는 구별되지 않는다.

_본문 중에서

사물의 ‘철학’이라 했으나 어렵고 딱딱한 철학 용어는 피하고 친숙한 일상의 언어로 풀어내는 데 주안을 두었다. 서문에서 “이 사물들과의 조우가 일상 속에서 다른 시간으로 통하는 ‘문’이 될 수 있기를 바란다” 밝힌 바대로, 저자에게 사물은 독자로 하여금 철학을 ‘주입’하는 일방향의 문이 아니라, 그로부터 촉발되고 자유롭게 횡단케 하는 ‘열린 문’인 까닭이다. 요컨대 ‘철학으로 풀어낸 사물’이 아니라 ‘사물을 철학하게 하는’ 글인 셈이다.

다양한 사물에서 출발해 동서양의 사상가들을 경유하고 폭넓은 교양을 가로지르는 그의 글쓰기에는 거침이 없다. 이를테면 문에 달린 조그만 경첩에서 시인 이상의 작품을 떠올리고, 장자가 진리라 여긴 ‘도의 지도리(道樞)’를 연상하는 식이다. 또 물티슈에서 독일 나치가 내세웠던 ‘오염’과 ‘순결’의 논리로 이어지며 현대 한국의 ‘백색 신화’를 겨냥하거나, 보자기에서 복(福)의 염원을 발견하고 리더가 갖추어야 할 진정한 카리스마의 의미를 되짚기도 한다. 추천사를 쓴 신형철 평론가의 표현대로, “고만고만한 동의를 끌어내는 것이 아니라 어리둥절한 자극을” 주는 글들이다. 이 과감한 도약은 그 뜀의 너비만큼 통찰의 여지를, 약동하는 질문의 운동장을 만들어낸다.

*

이 책에서 그는 마치 처음인 듯 사물 하나하나를 다시 사용하면서 세계를 근원적으로 경험해보려 노력한다. 이런 책을 쓰는 데 응당 필요한 꼼꼼함과 기발함도 그는 갖고 있지만, 그보다 더 도드라지는 것은 과감함이며, 그것이 이 책의 개성을 이룬다. 이를테면 ‘배달통’의 무의식을 프로이트와, ‘백팩’의 효용을 니체와 궁리하는 대목, 혹은 물티슈에서 ‘나치즘’ 으로, ‘보자기’에서 ‘카리스마’로 휙 넘어가는 대목들이 그렇다. 이처럼 과감한 사유는 고만고만한 동의를 끌어내는 것이 아니라 어리둥절한 자극을 준다. 무뚝뚝하게 예리한, 그다운 책이다.

_신형철(문학평론가?서울대 교수)

이번 책에서는 총 4부에 걸쳐 사물의 이름을 가나다순으로 정렬했다. 순서대로 따라 읽어도 좋고 집히는 대로 발췌하여 읽어도 좋으리라는 믿음이다. 문득 내 곁의 사물이 낯설게 보이는 한순간, 혹은 특별함 한 조각 없이 관성으로 굴러가는 어느 날, 사전처럼 펼쳐 그 사물의 의미를 저자와 토론하듯 읽어보아도 좋겠다. 때로는 도발적이고 이따금 문제적인 이 발상에는 자유의 높이와 사고의 깊이가 한데 있으므로. 카프카에게 그러했듯, 이 책 『사물의 철학』 또한 일상을 향한 우리의 얼어붙은 인식을 단번에 깨고 열어내는 ‘도끼’가 되어줄 것이다.

*

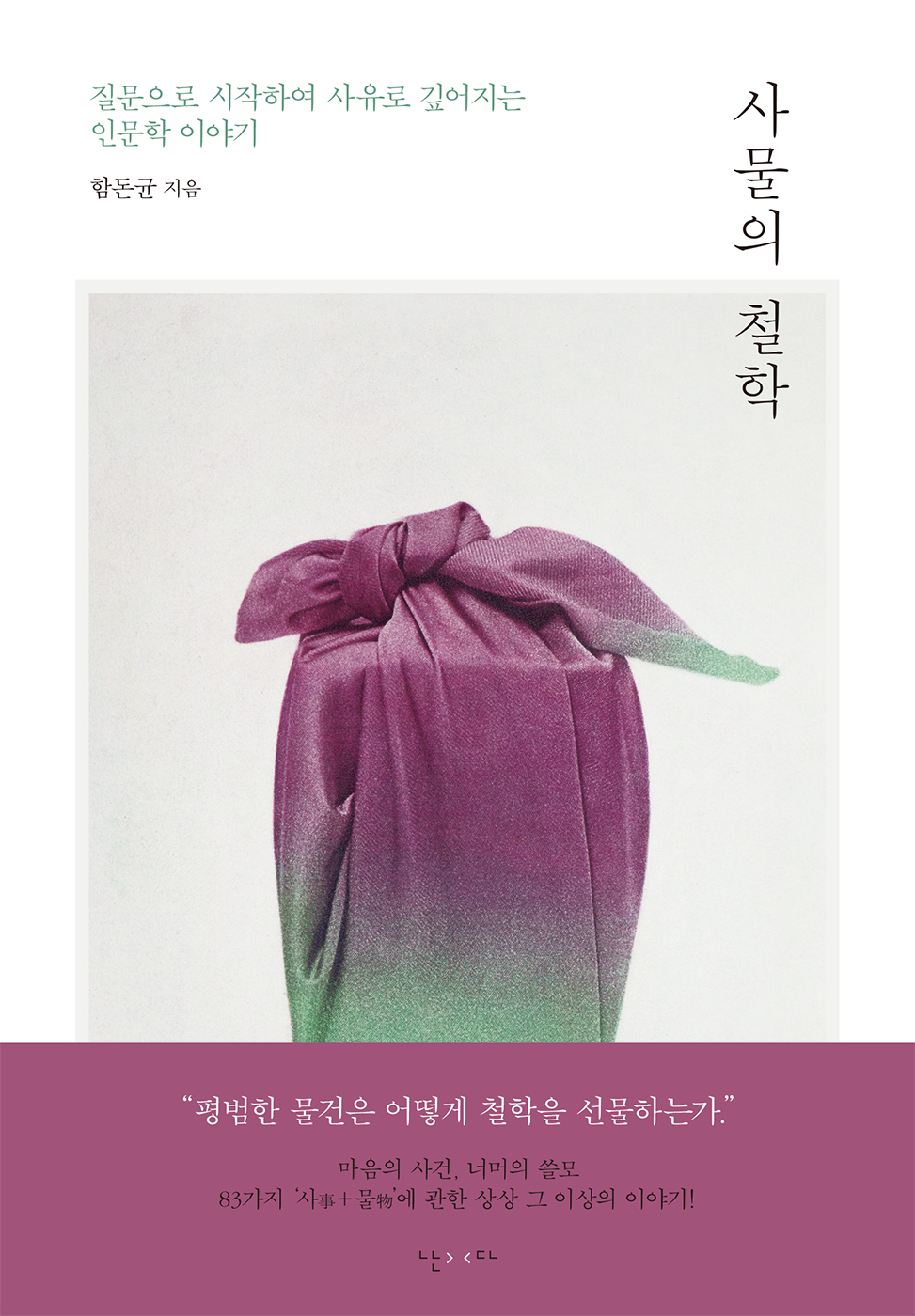

『사물의 철학』 개정판의 표지에는 김수강 작가의 작품 가 함께했다. 『순간의 철학』의 표지에 실린 작품 에 이어지며 그 기획대로 어깨를 나란히 했다. ‘검 바이크로메이트’라 불리는 19세기 프린트 기법을 사용한 사진이다. 손으로 유재를 만지고 덜어내고 또 쌓으며 색을 입혀나가는 ‘몸’의 방식으로 만들어낸 작품임에, ‘사물’로 들어가는 이 책의 문으로 더없이 맞춤한 만남이다.