아무것도 얻지 못했지만 살면서 보니

그 아무것이 아무것은 아닌 것 같더라”

“내가 하는 일은 목숨걸어 매일 넘어야 하는 거대한 산이다”

누군가와 가장 소중한 것을 주고받는

‘미지’에 대한 통 큰 보답,

모두가 눈감은 진실을 잔인하도록 파고드는

소설가 백가흠의 첫 산문집

모두 말함으로써 말로는 다 할 수 없는 마음을 전하는 그만의 방식, 지금 이 산문집에서도 빛을 낸다.

_박준(시인)

이 책에는 여러 개의 방이 있다. 아버지가 울려고 들어간 아들의 방, 눈만 마주쳐도 금세 울고 마는 어머니의 안방이 있다. 그리스와 몽골, 그리고 안나푸르나의 방이 있다. 그 모든 방이 깃든 거대한 집, 언젠가는 무덤으로 남기를 꿈꾸는 집이 바로 이 책이다. 도굴당한 유물처럼 주인 없이 떠도는 이야기, 선배가 바라는 삶도 그런 거였을까.

_황현진(소설가)

소설가 백가흠이 데뷔 후 썼던 산문 원고를 모은 첫 산문집이 나왔다. 2001년 〈서울신문〉 신춘문예에 단편소설 「광어」가 당선되며 작품 활동을 시작한 저자는 소설집 『조대리의 트렁크』 『같았다』, 장편소설 『나프탈렌』 『향』 『마담뺑덕』 등을 발표하며 “잔혹하다 못해 그로테스크한 느낌”(문학평론가 안서현)의 독보적인 작품 세계를 보여주고 있다. 하지만 일반인으로서 저자는, 어머니만 모르던 ‘험’ 많은 서른일곱, ‘평범하고 정상적이며 일반적인 생활을 하는 것’이 세상에서 가장 어려운 일임을 알았던 마흔, “꼭 지금 뭔가 있어야 하는 것이 아님에도 자꾸 뭔가를 챙기려 드는 자신의 모습에 결국 나도 평범한 꼰대가 되어버렸다”고 고백하며 쉰을 맞이했다.

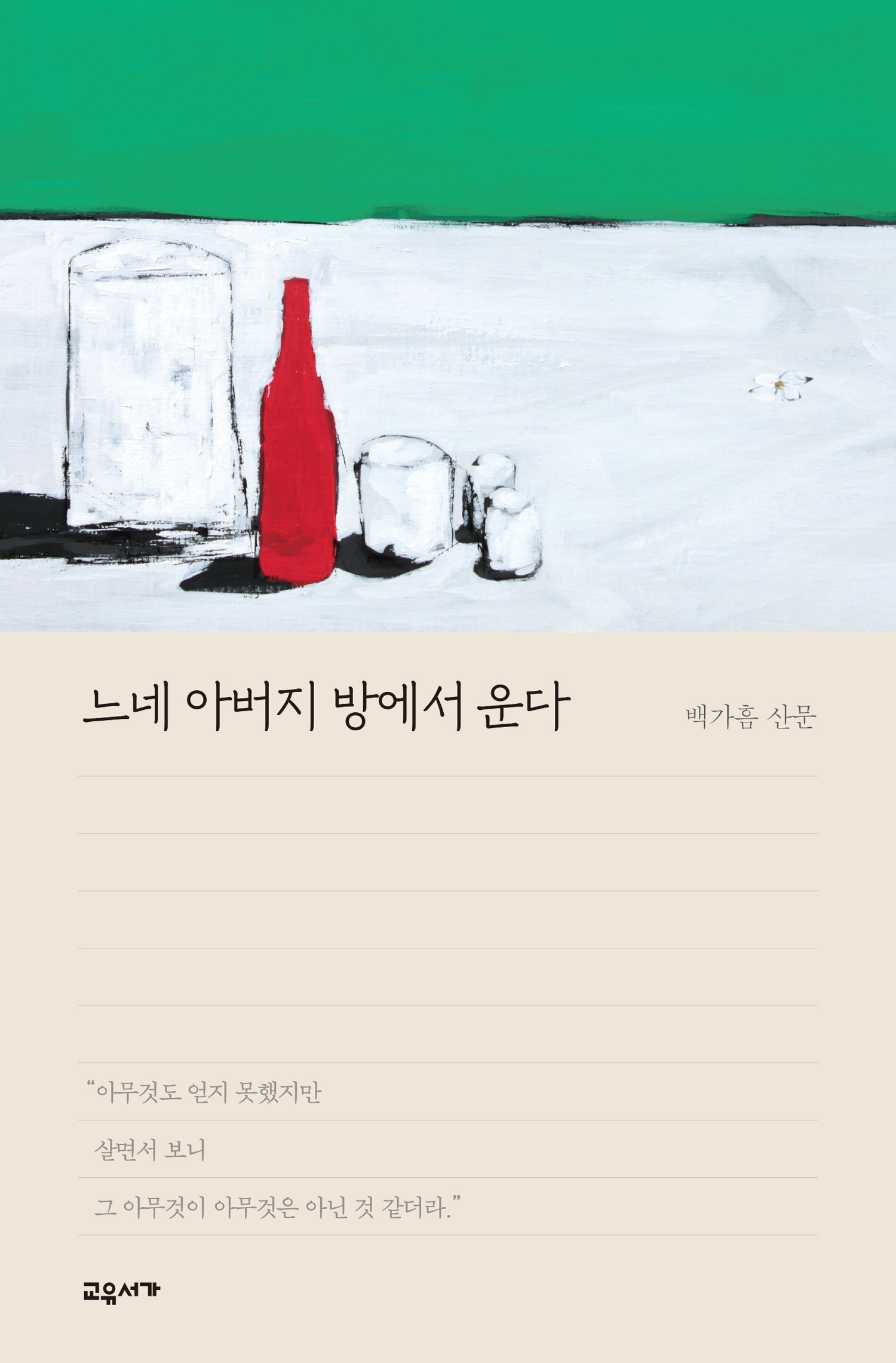

20년이 넘는 시간을 소설가로 살아온 저자의 평범하지 않은 삶의 기억들과 작가로서의 문학에 대한 생각을 담은 이번 산문집에는 특별히 섬세한 감수성으로 내면의 소리에 천착하는 이상선 화백의 그림이 함께 담겨 깊이를 더한다.

부쩍 공중을 바라보는 일이 잦아졌다. 그러다보니 어딘가로 향하는 비행기도 보고 달이 지는 모습도 보게 되었다. 땅만 보고 걷다보면 엉뚱한 곳에 서 있는 나를 발견하게 된다. 여기가 오고자 했던 곳인가, 아닌가. 아쉬움이 없지 않겠지만 흘러와서 흘러가니 딱히 지금 서 있는 이곳에서 더 바라는 것도 없겠다, 싶다. _「작가의 말」에서

“일찍 자야, 내일 일어나서 같이 아침 먹지”

1부는 가족에 대한 이야기다. 한 장의 사진이 아닌 색깔과 냄새가 함께 저장된 기억은 시간을 먹고 저 혼자 자라 어느 날 불쑥 튀어나온다. 환타와 시루떡, 그리고 아주 신맛 나는 과일로 차려졌던 열 살의 생일상, 서울에서 재수할 것을 권했던 아버지와 단둘이 탔던 기차 안에서의 철없던 스무 살의 불편함, 밤새 머리를 싸매고 일하는 저자의 방에 들어와 그만 좀 자라고 다그치며 불을 끄려는 어머니. 마흔이 넘어서야 저자는 환타와 시루떡의 의미를 알고 열 살 때의 민망함이 어머니에 대한 짠함으로 바뀌었고, 기차에서 아버지가 하신 “아무것도 얻지 못했지만 살면서 보니 그 아무것이 아무것은 아닌 것 같더라”는 말을 이해하게 되었다. 짜증을 내는 아들에게 “일찍 자야, 내일 일어나서 같이 아침 먹지”라는 어머니의 말씀이 가장 큰 진리와 일상이 포함되어 있는 말임도 알게 되었다. 저자는 “소설이라는 것이 미지의 얼굴 모르는 남을 위한 것이라는 것에 골똘하는 지금, 어머니가 내게 하는 말은 문학의 본령”이라고 자각한다. 1년에 한 번, 설에만 집을 찾는 아들에게 “이렇게 보면 이제, 정말 나 죽기 전에 한 열 번쯤 얼굴을 보겠구나”라고 쓸쓸히 던지는 아버지의 말은 저자의 삶이 자유를 꿈꾸는 작가로만 머물지 않음을 생각하게 한다.

금기와 도덕에 있어 상상력은 자유로울 수 있지만 인간 된 도리와 형식은 지켜야 한다는 것도 막연히 깨달은 게 30대 중반의 일이다. 나는 여전히 이 땅의 한 부모의 아들이라는 사실에서 하나도 바뀐 것이 없다는 것은 인간으로서 자유의지나 문학을 하는 작가의 상상력과는 별개의 일이라는 것도 겨우 깨달을 무렵이었다. _「새해 단상」에서

“그럼에도 여전히 마음이 편치 못한 것은 혹,

소설 속 인물이 날 원망할 지도 모른다는 생각이 들기 때문이다”

2부에서는 작가로서 삶과 문학에 대한 상념들을 담았다. 저자의 직업은 소설가이다. ‘직업’의 사전적 의미를 따져보자면, ‘생계를 유지하기 위하여 자신의 적성과 능력에 따라 일정한 기간 동안 계속하여 종사하는 일’이다. 생계를 유지할 수 있어야만 직업이라는 이야기인데 한때 “연봉 천만 원”을 새해 소망으로 말하고, “서울에서 한 평이라도 제 땅이 있는 가로수마저 부러워”했던 저자의 이야기에서 작가를 업으로 사는 이의 고단함을 느낄 수 있다. 작가로 사는 고단함은 단지 경제적인 문제에만 있지 않았다. 군대에서 11개월에 걸쳐 2천2백 페이지나 되는 사전을 옮겨 쓰기도, ‘졸음이’란 별명을 가질 정도로 처친 눈꼬리가 소설가로 살며 세상을 졸린 눈으로 보지 않게 되면서 서서히 올라가 인상마저 바뀌었다고 한다. 소설가로서 “목숨걸고 매일 거대한 산을 넘어왔”지만 마흔을 앞두었던 저자는 이유 없고 정체 없는 불안함으로 채워졌었다고 토로한다. “지난 시간이 나는 사라지고 간혹 몇몇 소설이나 조 대리 같은 인물로나 남았으니, 그저 불연속적인 연대기에 지나지 않는 것 같아” 쓸쓸함만 는다는 고백이다.

인간의 불행을 목격하고 직시하던 자신감은 점점 사라져가고 있다. 냉정하고 냉소적이었던 시선도 서서히 거두어들이고 있다. 의도적인 것이 아니라 자연스러워지고 있는 것이라 치부하고 있지만, 그러면 그럴수록 불안함이 늘어나는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 이러다가 소설을 쓰지 못할지도 모른다는 생각이 언제나 머릿속 한구석에 자리잡고 나를 지켜보고 있다. 나는, 실재하지 않는 사람들의 눈치를 보고 뭔가를 쓸지 말지 고민만 한다. _「소설이 내게」에서

“서울이 촌스러운 것이 아니라, 현재 그 안에서 살아가고 있는

우리의 모습이 촌스러운 것이다”

3부는 도시에 대한 이야기다. 익산이 고향인 저자는 스무 살 이후 줄곧 서울에서 살았고 이제는 어머니마저 저자에게 서울 사람 다 되었다고 이야기할 정도로 서울 사람이다. “다닥다닥 붙어 있는 다세대주택가, 반지하방에 모여 사는 이주노동자들, 늦은 시간 골목마다 들리는 재봉틀 소리”, 누구도 말해주지 않은 서울의 모습을 마주했던 스물의 어느 밤, 값비싼 독일 브랜드 싱크대 상판을 깨먹고는 들키지 않기 위해 정말 열심히 일을 했던 날, 받은 일당을 모두 털어 술을 마시고 밤새 걸었던 남가좌동의 새벽길, 서울의 여름은 공평하지 않다는 것을 알려준 남가좌동 옥탑방까지, 저자는 서울에 대한 기억들을 조각조각 꺼내놓으며 “도시는 공간이고 공간은 사람의 역사이자 숨이”라고 이야기한다. 문화가 없는 서울은 촌스러운 도시라고 말하는 저자는 “실은 도시가, 서울이 촌스러운 것이 아니라, 현재 그 안에서 살아가고 있는 우리의 모습이 촌스러운 것이다”라고 지적한다. 역사를 품고 있는 그리스와 울타리 없는 초원의 삶을 아직 잃지 않고 사는 몽골의 도시를 여행한 후기를 함께 전한 저자의 “현대도시의 공간은 무엇을 위한 것인가, 자문해야만 한다”는 질문은 우리를 품은, 또한 우리가 품은 도시의 의미를 생각하게 한다.

“꼭 지금 뭐가 있어야 하는 것이 아님에도 자꾸 뭔가를 챙기려 든다.

결국 나도 평범한 꼰대가 되어버렸다”

4부는 20년이 넘게 소설가를 업으로 살다 쉰을 맞이한 저자의 ‘잠시 멈춤’ 같은 장이다. 누구나 문득 떠오른 과거의 한 장면에 혼자 낯을 붉히는 순간이 있지 않을까. 시간이 지나서야 깨닫는 후회다. 그 후회는 산 날이 많을수록 무거울 수밖에 없다. “매일 고통에 빠지고, 절망의 보편화를 꿈꾸던, 젊은 치기로만 살아가던” 20대에는 “30대가 되면 그렇게 어렵게, 몸으로, 시간으로 때우며 마련한 개똥철학을 어떻게든 실현하며 살 줄” 안다. 하지만 서른을 “갈팔질팡하며 맞이”했다는 저자는 쉰을 맞이한 지금, 꼭 지금 뭔가 있어야 하는 것이 아님에도 자꾸 뭔가를 챙기려 드는 스스로의 모습에 “결국 나도 평범한 꼰대가 되어버렸다”고 고백한다.

문학이란 것은 진실의 이면을 비춤으로써 진실을 드러내는 것이 아닐까. 그러니 사실이 아닌 것에 문학의 재미가 숨어 있는 것 아닐까. 하나의 진실에 아흔아홉 개의 거짓이 덧대어 만들어지는 것. 그러니까 문학은 역사적인 사건이나 사료에 비해 간접적일 수밖에 없는 것이다. 결국, 우리가 바라는 바의 다른 면으로 반대 면을 비추는 것이 문학이 갖는 효용일 수도 있겠다. _「쌍릉을 아시나요?」에서

저자는 이번 산문집 원고를 정리하며 “10여 년 전을 떠올려보고, 자신을 둘러싸고 있던 세계를 복원해보고, 하지 말았어야 하는 일과, 꼭 했어야만 했던 일을 가늠해보았다”고 하는데 새삼 그 10여 년 동안 참 많은 것이 바뀌었음을 깨달았다고 전한다. “서른아홉의 나는 소설 쓰는 데 두려움이 없었으나, 마흔아홉의 나는 그렇지 못하다”는 고백은 평범하지 않은 삶을 살아온 저자가 중년의 중턱에서 고단하게 찍어보는 쉼표 같다. 하지만 평범하지 않은 이야기들이 고개를 끄덕이게 한다. 하기에 이 산문집은 한 방향의 고백이 아니라 소통하고자 하는 “누군가와 가장 소중한 것을 주고받는 ‘미지’에 대한 통 큰 보답”(소설가 황현진 추천사)이 될 것이다.