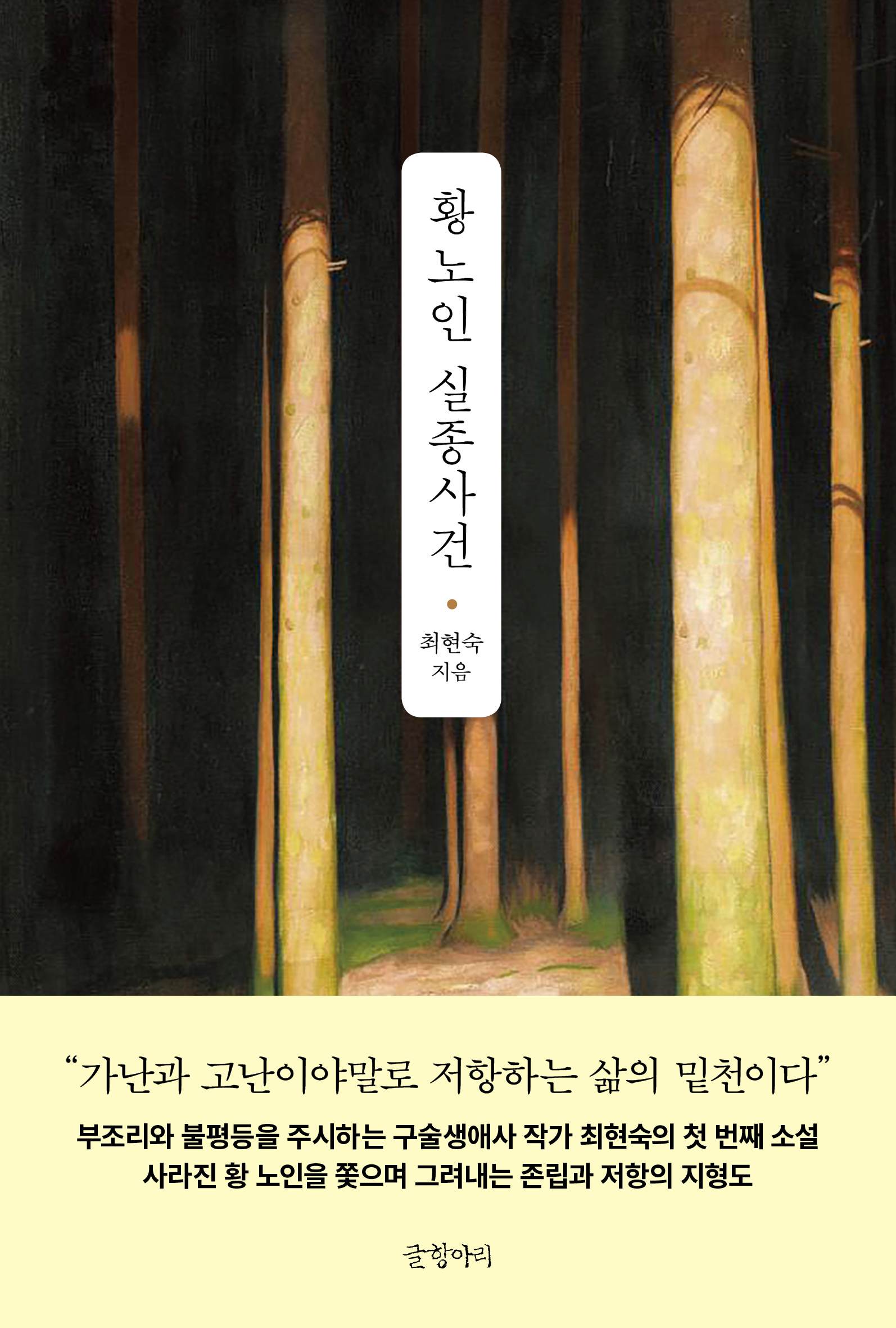

길이랄 것도 입구랄 것도 없는 숲의 한 귀퉁이다. 더 들어가야 만날 수 있다.”

가난과 고난의 목소리를 정면에서 바라보는 구술생애사 작가, 최현숙의 첫 장편소설

사라진 황 노인의 뒤를 쫓으며 드러나는 불온 그리고 싸움의 순간들

여성과 노인, 홈리스를 비롯한 사회적 약자의 목소리를 마주하고 기록하던 구술생애사 작가 최현숙이 첫 장편소설로 돌아왔다. 『황 노인 실종사건』은 수상한 구석이 많은 글이다. 소설의 주인공 김미경은 한국의 여성 노인들을 만나 인터뷰하고 그들의 이야기를 글로 써내는 구술생애사 작가다. 돌봄노동의 최전방에서 생활관리사로 일하고 있기도 하다.

지금껏 최현숙의 글을 꾸준히 읽어온 독자라면 질문할 수밖에 없을 테다. 노인들을 마주하는 생활관리사이자 구술생애사 작가이며 이 소설의 주인공인 미경은 최현숙 작가 본인인가? 그렇다면 이 이야기는 자전 소설로 읽혀야 하는가? 소설이 한국 사회에서 노인이 어떻게 살아내고 죽는지 묘사할 때면 이런 질문들은 더 확고해진다. 소설 속 인물들은 예상할 수 없는 방향으로 문학적 세계관을 넘어가며, 실제 현장의 당사자가 아니고서는 그려낼 수 없는 핍진성을 만들어낸다.

그러나 만일 미경을 작가 본인으로, 또 이 소설을 작가의 개인적 서사로 판단한 뒤 책을 읽는다면 다시금 당혹스러움을 느낄 테다. 소설의 중추가 되는 ‘사건’은 자전 소설이나 회고록만으로 읽히기에 지나치게 ‘장르’적이기 때문이다. 소설이 제목에서부터 주장하고 있듯이, 이는 한 노인의 실종에 관한 이야기다. 수상쩍을 정도로 작가와 닮은 점이 많지만, 결국은 노인의 뒤를 쫓고 생각을 가다듬는 이는 작가 ‘최현숙’이 아닌 이야기 속 인물 ‘김미경’이다. 물론 소설은 독자들이 그 질문을 거듭하게끔 만든다. 작가와 인물 사이 경계는 어떻게 나뉘는가? 어디까지가 사실이고 어디까지가 거짓인가? 이런 믿음을 품고 소설의 결말을 쫓아가다 보면 결국은 하나의 결론에 다다를 것이다. 중요한 것은 사실과 거짓의 지분이 아니다. 소설의 핵심은 황 노인의 실종이 대체 어떤 ‘진실’을 가리키고 있는가다.